Бурное развитие военно-морской техники в 1850-1870-х годах, связанное с использованием на боевых судах паровых двигателей, бомбических орудий, а также бронирования, привел к перевороту в военном судостроении и быстрому развитию связанных отраслей промышленности. Значение деревянных кораблей, составлявших во второй половине 1850-х гг.

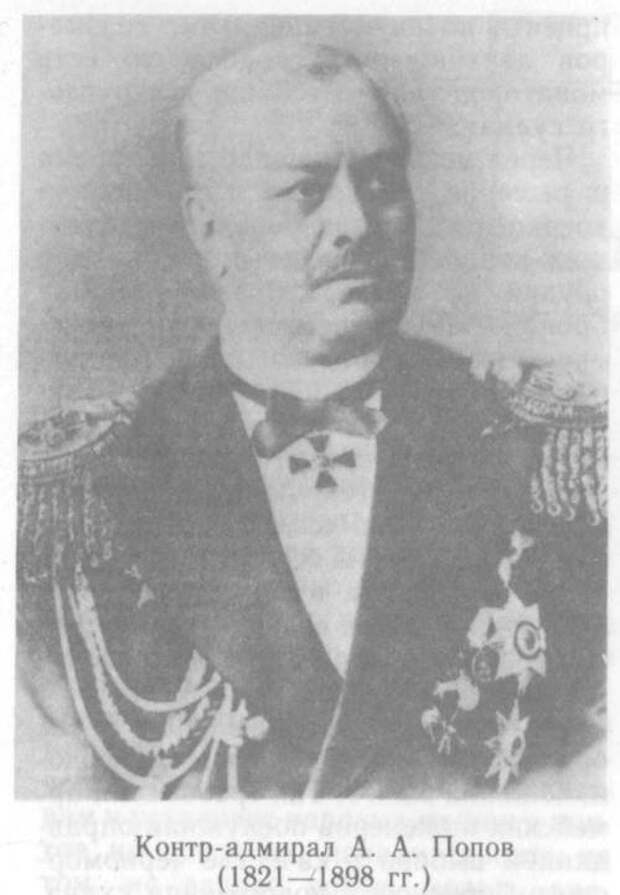

Этот переворот в России произошел во времена царствования Александра II. Главой военно-морского ведомства, Морского министерства, являлся брат императора — генерал-адмирал и великий князь Константин Николаевич, непосредственное руководство ведомством осуществлял вице-адмирал Краббе Н.К. Всеми вопросами создания новых судов ведал Морской технический комитет (МТК) – орган того же министерства. Однако они далеко не всегда определяли «политику» и технику судостроения 1860-1870-х гг. Контр-адмирал Андрей Александрович Попов (в 1873 году стал вице-адмиралом), используя доверие генерал-адмирала, «работал» неофициальным генеральным конструктором военно-морского флота России. Этот энергичный и талантливый человек, грамотный судостроитель и моряк, смог, опираясь на подобранных им же помощников, реализовать большое количество своих идей, заложенных в проекты разнообразных по назначению кораблей.

После Крымской войны русский черноморский военный флот практически перестал существовать. Возрождению черноморского флота политически препятствовали условия подписанного в 1856 году Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря. Данным договором России запрещалось иметь в составе военно-морских сил более 6 судов водоизмещением 800 тонн и 4 судов водоизмещением 200 тонн. Не меньшую роль сыграли и экономические причины: более десятилетия после неудачной и тяжелой войны ушло на серьезные внутренние реформы в стране, ограниченных средств казны хватало лишь на содержание и создание судов Балтийского флота. В связи с этим неоднократные предложения военного министерства построить хотя бы немореходные броненосные плавбатареи для обороны самых уязвимых мест черноморского побережья не реализовали.

Лишь во второй половине 1869 года, после того как была выполнена оборонительная судостроительная программа для Балтики, военному министру генералу Милютину Д.А. дали разрешение поднять вопрос «постройки броненосных судов на юге Росси», причем речь вновь велась исключительно об усилении обороны Керченского пролива и Днепровско-Бугского лимана. Во время предварительной проработки возникшей проблемы в Морском министерстве Попов А.А. предложил решить ее при помощи круглых судов: «Неприятель, который решится атаковать наши береговые укрепленные пункты, может отважиться на это лишь с использованием орудий самого большого калибра, который на тот момент будет возможен для практического употребления. Чтобы его отразить мы должны иметь подобные орудия, а следовательно, при проектировании судов служащих для дополнения нашей береговой защиты в качестве станков для орудий, для их вооружения надо артиллерию избрать с наибольшим из калибров, существующих у нас: поэтому на проектируемое судно предлагается поставить 11 д (280 мм) нарезные или 20 д (508 мм) гладкие пушки. Уменьшая длину при увеличении ширины судна можно уменьшить его стоимость и увеличить водоизмещение. После доведения этой аксиомы до конечной степени, то есть, сделав длину и ширину равными, мы достигнем самых благоприятных условий в отношении стоимости и водоизмещения. Поэтому все его ватерлинии образованы из кругов. Из всех кораблей, тип монитора в наименьшей степени подвержен качке и имеет наименьшую площадь для покрытия броней; проектированное судно, в качестве станка для орудий, есть монитор; в центре оно имеет неподвижную башню, покрытую броней, так же как борт и палуба судна... Хотя круговые образования ватерлиний благоприятных условий для высоких скоростей не представляют, но этот недостаток вполне компенсируется отсутствием препятствий для поворотливости и избытком водоизмещения. Чтобы полностью воспользоваться поворотливостью, проектированному типу дали два винта, а избыток водоизмещения загружается машиною...»

(Круглые суда были созданы еще в глубокой древности и использовались различными народами. В 1868 году англичанином Эльдером было предложено оригинальное круглое судно. В подводной части его обводы имели сферическую форму: уменьшалась смачиваемая поверхность, а, следовательно, уменьшалось и сопротивление воды. Изобретатель предлагал его использовать в качестве броненосца, «носителя орудий наибольшего калибра с покойной качкой и большой остойчивостью». Именно Эльдера, в некоторых публикациях того времени, и называли отцом идеи круглого броненосца. Но предложения существенно отличались: дно «монитора» Попова было плоским и, следовательно, имело значительно меньшую осадку.)

Судя по событиям, произошедшим дальше, это предложение руководство морского ведомства сразу заинтересовало; для проверки поведения необычного судна в воде Краббе Н.К. тут же разрешил изготовить натурную модель: круглую шлюпку имеющую диаметр в 3,35 м, с двумя паровыми машинами, временно снятыми в Кронштадте с рабочих катеров.

В вопросе определения места строительства будущих кораблей не имелось особого выбора. Современная судостроительная база имелась лишь в районе Петербурга. На юге страны в Николаеве, со времен парусного флота, сохранилось казенное адмиралтейство, где для Черноморской флотилии продолжали строить деревянные суда. В Севастополе работали мастерские РОПиТ (Русское общество пароходства и торговли), судоремонтники которого только собирали небольшие пароходы из готовых частей. Здесь же находился единственный на весь черноморской бассейн эллинг для ремонта больших судов. Не имея средств для строительства новых или реконструкции существующих предприятий, моряки предложили компромиссное решение — строить новые суда в Петербурге, а их сборку осуществлять на территории Николаевского адмиралтейства. Для проведения сборочных работ предлагалось оборудовать на берегу р. Ингул один или два открытых стапеля и недалеко от них построить «броненосную мастерскую» — некое подобие цеха по обработке брони и металлоконструкций, доставляемых из промышленных районов; оттуда же предполагалось выписать опытных рабочих-судостроителей. Высшие чины морского и военного министерств собравшиеся на «особое» совещание во второй половине декабря, под председательством генерал-адмирала, обсуждали соображения по строительству броненосцев. Было решено собрать за два года в Николаевском адмиралтействе четыре малых броненосца на общую сумму 4 млн. рублей, из которых 200 тыс. выделялось для дооборудования адмиралтейства. При этом тип корабля детально не рассматривали, Попову А.А. поручалась лишь проработку его будущего проекта по двум вариантам: «габаритов двухбашенных лодок», т.е. мониторов типа «Русалка», а также «круглого судна».

Спустя месяц Александром II были утверждены решение совещания, а также требования военного ведомства к элементам кораблей: минимальный калибр орудий – 280 мм; осадка – 3,3 м, толщина брони — «больше чем на самых больших иностранных броненосцах» (фактически должна была равняться калибру пушек). Таким жестким требованиям в полном объеме удовлетворяло лишь круглое судно предложенное Андреем Александровичем! «Русалка» водоизмещении 2100 тонн и осадке 3,5 метра несла 4 орудия калибра 229 мм, имея поясную броню толщиной 114 мм. Более совершенный монитор «Адмирал Чичагов», имеющий на вооружении два орудия калибра 280 мм и защищенный 102-178-миллиметровой броней, имел при водоизмещении 3500 тонн осадку 5 метров. Таким образом, требования армейских инженеров стали оправданием выбора нового типа судна в качестве черноморского броненосца, хотя наряду с этим существовали и другие доводы. В апреле 1870 года управляющий Морским министерством писал: «Избрание данного типа для броненосцев на юге избавит нас от значительных затрат на постройку судов прежних типов, которые не могут по местным условиям удовлетворять требованиям современной обороны и лишит иностранные державы всяких поводов делать нам возражения и протесты... Без всякой натяжки круглые суда могут быть причислены к плавучим крепостям и не войдут в списки судов флота».

В апреле были проведены испытания круглой шлюпки построенной на Кронштадтском пароходном заводе. Она довольно бойко передвигалась в канале, прорубленном во льду, подтверждая право на существование нового судна. 27 числа императору было доложено об успешных испытаниях, после чего «высочайше» было повелено круглые суда конструкции Попова А.А. именовать «поповками».

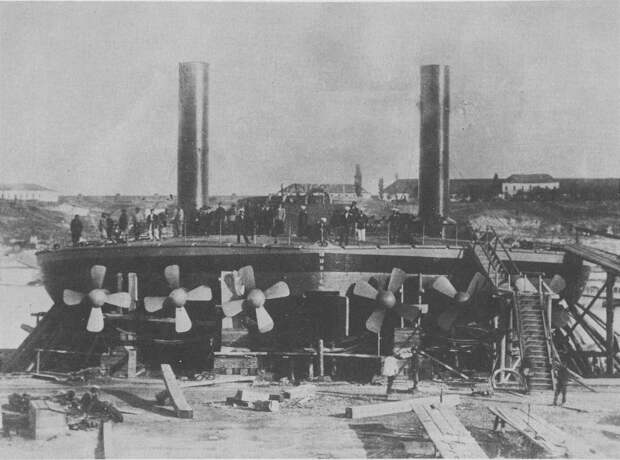

Андрей Александрович с помощниками до мая проработали несколько вариантов технического задания на строительство круглых кораблей разных диаметров, причем оставался открытым вопрос выбора типа орудий (гладкоствольные или нарезные) и башен для них (закрытые или открытые, вращающиеся или неподвижные). Для получения практических данных по мореходности и установке паровых машин с винтами на поповках, на том же заводе начали строить новую модель диаметром 7,3 метра с 4 винтами и паровыми машинами (мощность каждой 8 номинальных сил). Известно, что данная шлюпка, носившая название «Камбала», показала ход в 5 узлов и «необычно быструю поворотливость». После испытаний, завершившихся к лету 1871 года, с этой поповки сняли механизмы, а железный корпус использовался в Петербургском порту как плавсредство.

Генерал-адмирал 26 мая «выслушал комиссию относительно размерений и системы предполагаемых броненосцев» и выбрал круглое судно диаметром 46 метров с неподвижной открытой башней, броней 550 мм, вооруженное 4 гладкоствольными орудиями калибра 508 мм. Полное водоизмещение судна при осадке 3,8 метра должно было составлять 6054 тонны. После рассмотрения в Морском техническом комитете гладкоствольные пушки заменили пятью нарезными пушками конструкции Круппа калибра 280 мм; в июне Краббе Н.К. утвердил задание и корабельный инженер поручик Мордвинов А.В., будущий строитель обеих поповок, начал составлять смету «на материалы потребные для ее постройки»... К этому времени для Николаевского адмиралтейства составили проект «мастерской броненосного судостроения», а также подобрана группа офицеров-исполнителей. Контр-адмирал Лихачев И.Ф. военно-морской агент в Англии начал закупать необходимое для мастерской оборудование.

В июле 1870 года началась франко-прусская война. Последовавшее поражение Франции дало возможность русскому правительству добиться отмены статей договора касательно нейтрализации Черного моря, что было подтверждено международной Лондонской конференцией в январе 1871 года. Но, несмотря на это моряки продолжали считать задачу восстановления Черноморского флота «немыслимой» в связи с недостатком у государства средств для создания судостроительных и металлургических и предприятий на юге, оборудования баз для кораблей «новых грозных типов». Поэтому они предложили действовать последовательно — вначале построить оборонительный, «мониторный» флот состоящий из поповок. Управляющий Морским министерством 23 июля поручил главкому Петербургского порта проработать программу строительства для обороны Черного моря 10 поповок, с их постройкой в Петербурге и Кронштадте, сборкой в Николаеве. При этом для удешевления и ускорения постройки, предлагалось использовать паровые машины, снятые со старых канонерских лодок, клиперов и корветов. Через полмесяца портом были представлены расчеты. Из разработок Попова А.А. инженеры в качестве типовой выбрали поповку диаметром 24,4 метра. При водоизмещении 1200 тонн этот корабль вооружался двумя орудиями калибра 229 мм в неподвижной открытой башне, бронирован 152-203-мм плитами; силовая установка состояла из 4 паровых машин с канонерских лодок, мощность каждая 70 номинальных сил. В наличии имелись 32 такие машины, 8 предстояло изготовить. Общую стоимость программы определили в 9,5 млн. рублей, срок готовности всех судов — 15 месяцев.

Получив эти данные, моряки предложили уже в сентябре строить такие корабли, не выходя из решений «особого» совещания. Во-первых, это позволяло уложиться в заявленные суммы и сроки, во-вторых, «при новизне круглых кораблей... решить на практике, со меньшей потерей денег и времени, все вопросы которые необходимо выяснить, перед тем как затрачивать млн. рублей необходимые на строительство хотя бы одной поповки размером 152 фута (46 м) диаметра...» (стоимость, с вооружением и доставкой, составляла 4,14 млн. рублей, а срок изготовления был определен в 3 года!).

В ответ «беспокойным адмиралом» было разработано 6 вариантов круглых кораблей. В октябре из них окончательно выбрали поповку диаметром 29,26 метра: 2 орудия калибра 280 мм в неподвижной открытой башне, броня толщиной 305 мм, 4 паровых машины (общая мощность 480 номинальных сил). Общая стоимость броненосца, включая доставку на юг — 1,94 миллиона рублей.

Оставалось лишь решить вопрос о количестве кораблей. В «Программе действий...» составленной великим князем Константином Николаевичем и высочайше одобренной провозглашалось: «Черноморский броненосный флот должен иметь характер исключительно оборонительный, до времени... Основой данного флота должны стать закладываемые ныне поповки, количество которых должно быть доведено до десяти в возможно кратчайший срок...» Вероятно, в данной, максимальной, программе были учтены мнения специалистов о возможности применения старых машин с канонерок, а также строительства круглых судов с меньшими размерами. В январе 1871 года вернулись к предложению построить 4 поповки диаметром 29 метров: 2 в Петербурге, со последующей сборкой на юге, 2 — прямо в Николаевском адмиралтействе. На данную программу требовалось в два раза больше средств в сравнении с первоначальными расчетами. Окончательная сумма составила 8,5 миллионов рублей. Однако, поддерживая все эти «программы» и «планы», правительство финансировать их выполнение не спешило. Так, после того как Александр II разрешил 14 декабря 1870 года строить первую поповку в Петербурге и генерал-адмирал указал форсировать работы в Николаеве для закладки там второго судна, в середине следующего года, выяснилось, что на программу в 1871 году выделено лишь 1,66 млн. руб. (чуть более 1 миллиона рублей на первую и 600 тысяч на остальные три). В последующие годы ассигнования планировались на этом же уровне. Строить новые корабли на такие средства можно было лишь последовательно! Более того, чиновниками министерства было подсчитано, что завершить программу в этих условиях удастся лишь 1875 году и даже предложили задержать на год закладку второго корабля. Попову А.А. пришлось изрядно поволноваться, но уже в апреле 1871 года последовал окончательный приказ генерал-адмирала о начале постройки в том же году в Николаеве второй поповки.

Закладка «Новгорода»

12 октября 1870 года состоялся «высочайший» выбор типовой поповки, а 31 октября состоялось общее обсуждение проекта в кораблестроительном отделении морского технического комитета. 6 ноября проект подписал управляющий министерством. Кроме финансовых и технических соображений, при выборе круглого судна именно диаметра 29,26 метра исходили еще из возможностей дальнейшего ремонта данного корабля в Севастопольском эллинге РОПиТ.

Подготовка к строительству первой поповки в Петербурге развернулась полным ходом в начале 1871 года. В Новом Адмиралтействе строился временный стапель. Металл сразу для двух судов распределили сразу между пятью предприятиями: петербургскими заводами — Русского общества механических и горных заводов и Балтийским литейным и судостроительным; волжскими — Камским и Сормовским; наибольшее по массе количество металла поставлял Райволовский завод, расположенный в Финляндии. Броневые железные плиты поручили прокатать Ижорскому заводу. В конкурсе на постройку котлов и паровых машин предпочтение отдали петербургскому заводу Берда. Это старейшее предприятие, занимавшееся изготовлением силовых установок для российского флота, обязалось поставить механизмы для первой поповки к 01.07.1872.Петербургский порт всю эту кооперацию организовал достаточно эффективно. 1 апреля судостроители приступили к сборке корпуса на болтах; она велась безостановочно, в две смены, днем и ночью. Для удобства работ к помосту были пристроены шлюзы с трапами втаскивания конструкций большой массы. Осенью над строительной площадкой был оборудован навес с боковыми стенками. Церемония закладки судна состоялась17 декабря. Кораблю дали название «Новгород». В этот день Александру II продемонстрировали почти собранный корпус. Руководил работами корабельный инженер подпоручик Глазырин Н.К. К новому году корпус разобрали и начали подготовку частей судов к отправке на юг.

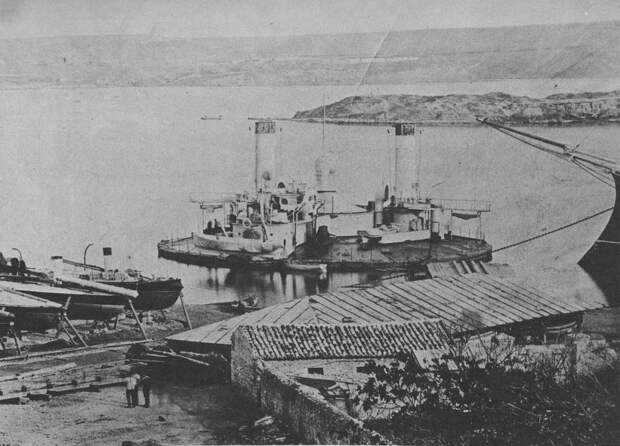

К этому времени в Николаевском порту сумели, в основном, подготовиться к сборке кораблей. На северном берегу Ингула были устроены стапели, а неподалеку, непосредственно на земле, установили оборудование и станки будущей броненосной мастерской. В последние десять дней января 1872 года первые листы корпуса второй поповки, которой присвоили название «Киев», установили на стапеле. На первых порах строительством этого корабля ведал подпоручик фон Хемниц.Из-за нехватки технических и финансовых средств в 1872 году закладку остальных поповок вначале отложили на следующий год, а потом и на неопределенное время. Кроме того, новизна типа судна, поспешность его разработки, постоянные улучшения, которые вносились автором прямо на стапеле, привели в конечном итоге к последовательной постройке двух разных по техническим элементам судов. В марте Попов А.А. убедил руководство министерства приобрести для «Киева» новые, более компактные и легкие вертикальные паровые машины, после этого предложил увеличить калибр орудий и толщину брони... Пришлось строительство «Киева» остановить до окончания испытаний «Новгорода».

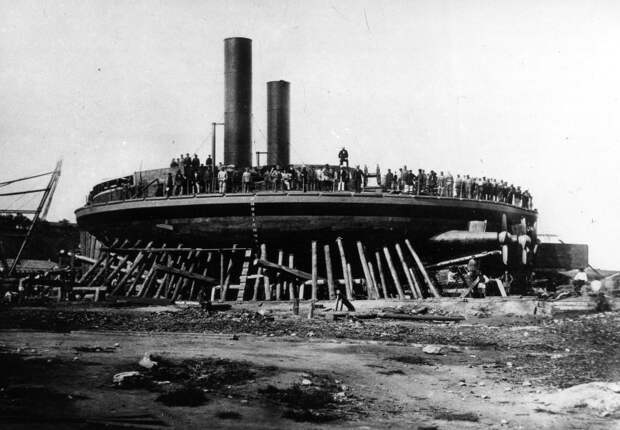

В Николаев первая партия частей поповки была доставлена 21 марта. Перевозки осуществляли по договору с транспортным обществом «Дружина» и российским судоходным. До того как в строй была введена железнодорожная ветка на Николаев грузы направляли в Одессу, после чего пароходами и баржами доставлялся в адмиралтейство. Даже после открытия прямого железнодорожного сообщения тяжеловесные и крупногабаритные части поповок из-за слабости пути приходилось заводить прежним путем. Зимой, когда Ингул и Буг покрывались льдом, перевозки приостанавливались. Части машин и котлы доставлялись морем из Петербурга, вокруг Европы.Сборку «Новгорода» в Николаевском адмиралтействе начали 29 марта 1872 года под руководством Мордвинова А.В. и она затянулась на год. Нарушались графики перевозок из Волжского района и Петербурга. Рабочие собранные по всей России оказались малоопытны. Наблюдалась нехватка металлообрабатывающих станков и ручного инструмента, которые вновь доставляли из Англии. Так же в Англии пришлось заказать часть строительного леса — подрядчики запросили за данный материал такую сумму, что оказалось дешевле приобрести и доставить оттуда русские же бревна. Срок готовности котлов и паровых машин задержался более чем на 3 месяца: монтаж первою из машин начался лишь 27 октября. После долгих переговоров с начальством удалось перенести дату спуска корабля, теперь уже с установленными, опробованными механизмами. Причем, из-за желания генерал-адмирала поприсутствовать во время спуска и испытаний, сроки готовности «Новгорода» пришлось привязать к дате его приезда!

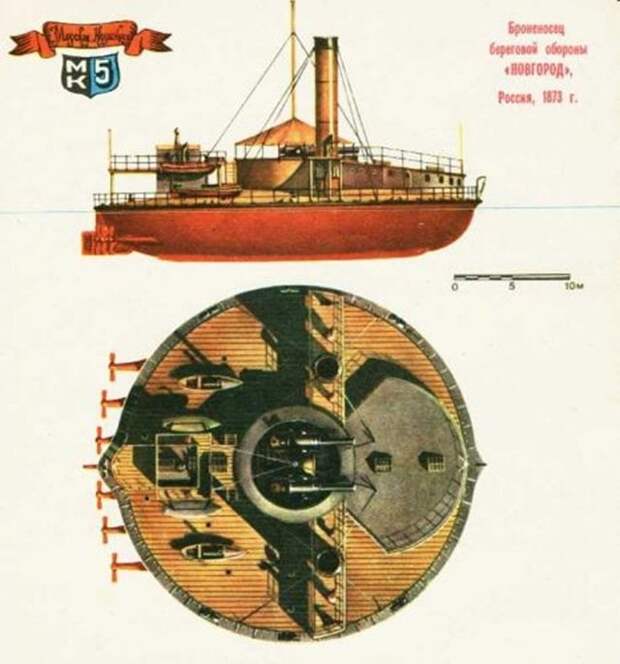

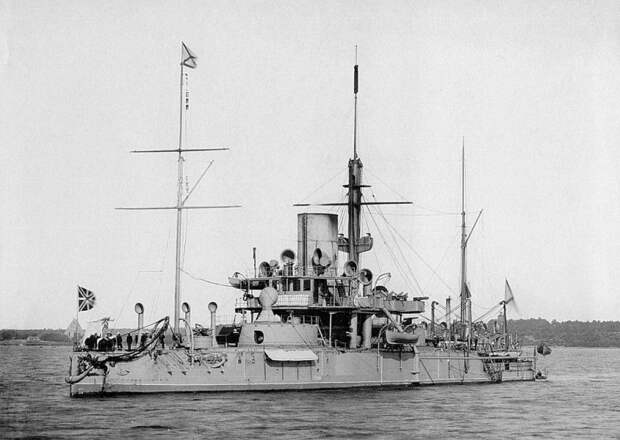

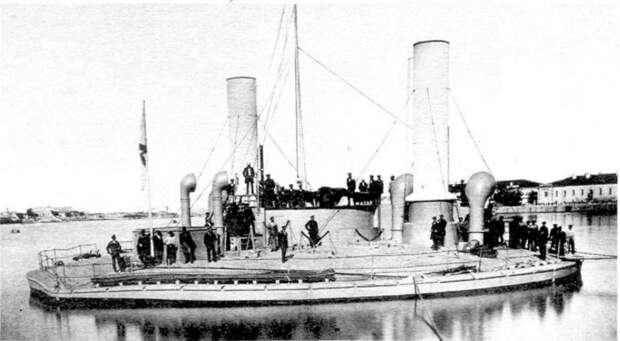

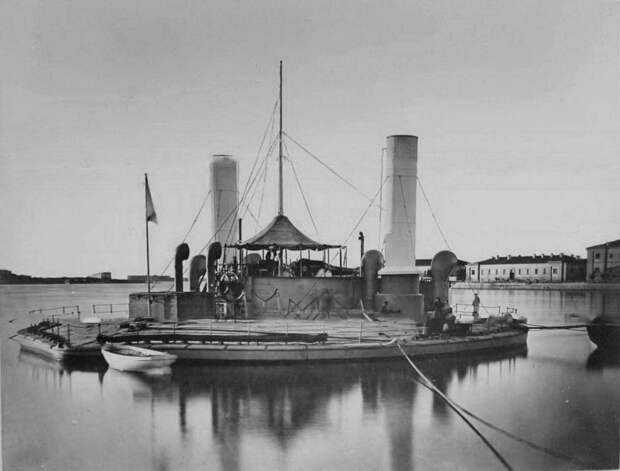

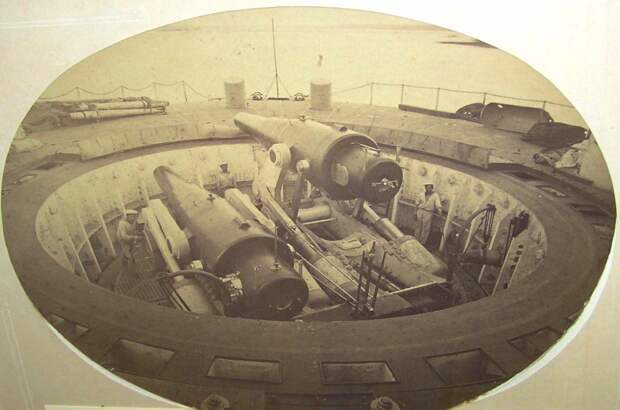

Спешка в адмиралтействе в первые пару месяцев 1873 года творилась невообразимая: около 2000 рабочих ежедневно, невзирая на праздники, круглосуточно вели сборку поповки. Великий князь в марте смилостивился над строителями, перенеся на конец мая дату приезда. В последующие три месяца работы велись спокойнее. «Новгород» 21 мая торжественно сошел на воду. Первый черноморский броненосец также стал первым русским крупным кораблем, который был спущен с броней и всеми механизмами.Набор корпуса «Новгорода» выполнялся по бракетной клетчатой системе. Он состоял из одинаковых радиальных шпангоутов и стрингеров – «круговых внутренних килей». Закрытые наружной и внутренней железными обшивками они образовывали двойное водонепроницаемое дно, а с круговой внутренней переборкой — такой же борт. Таким образом обеспечивался высокий, для того времени, уровень непотопляемости корабля. Часть специально усиленного набора являлась фундаментом для котлов и механизмов. Пояса внутренней обшивки располагались поперек, а наружной — вдоль судна, что позволило при сборке использовать обычные стандартные узкие листы, не прибегая к раскрою «из больших дорогостоящих листов». Броневые плиты борта устанавливались двумя поясами: для нижнего использовали 178-миллиметровые плиты, верхнего — 229-миллиметровые. Чтобы упростить подгонку плит по обводу корпуса, который имел двойную погибь, их устанавливали вертикально, с одинаковой кривизной и обшивали снаружи деревянными чаками. К обшивке броня крепилась на металлические швеллеры и тиковую подкладку, приравненные к 51-миллиметровым плитам по «силе сопротивления».Круглый остов корпуса, имеющего единственный выступ в корме, накрывался выпуклой палубой, которая состояла из трех слоев листов железа. Толщина внутренних листов 19 миллиметров, остальных —25,4 миллиметров. Наружные листы палубы для удобства передвижения получили специальную насечку. В центре устанавливался круговой барбет, который во всех документах именовался «неподвижной открытой башней». Для его бронирования использовались те же листы что и для верхнего пояса борта. Здесь устанавливались два 280- миллиметровых нарезные орудия Крупна, массой 26 тонн. Каждая артиллерийская установка наводилась и стреляла самостоятельно. Боеприпасы подавались через центральный люк («трубу») выполненный в центре барбета. Станки перемещались по специальным платформам вокруг люка.

В носовой части поповки имелась железная эллиптическая надстройка, которая играла роль небронированного надводного борта. Каюта командира, кают-компания и жилые помещения для команды находились в ней, остальные моряки размещались под надстройкой на навесной палубе. Прямо под башней устроили каюты механиков. Поповка не имела боевой рубки. Компас и ходовой штурвал поставили за барбетом на легких подмостках, а «боевой штурвал» — за шахтой светового люка, под палубой. Малый надводный борт и образования палубы давали возможность обойтись без шлюпбалок. Паровые катера, четырех- и шестивесельные ялы, на палубу поднимались при помощи салазок, снабженных роульсами. Ялы устанавливались в кормовой части корабля на откидных железных блоках.В состав силовой установки корабля входило шесть горизонтальных паровых машин Вульфа и восемь огнетрубных цилиндрических котлов, установленных симметрично диаметральной плоскости в двух машинных и двух котельных отделениях. Каждая машина приводила в движение отдельный четырехлопастной винт конструкции Гриффита. Между двойным бортом и котельными отделениями находились угольные ямы. Световой люк машинного отделения и основания дымовых труб бронировались 152- миллиметровыми плитами.Вентиляция помещений осуществлялась, по мнению конструктора, наилучшим образом. В котельных отделениях имелось по два воздуховода, раструбы которых были выведены около дымовых труб попарно, машинные — световой люк, выполненный в корме. Естественная вентиляция производилась через люк в барбете, искусственная — осуществлялась при помощи двух вентиляторных машин.

Весь метал и большинство механизмов были отечественного производства. В Англии закупили лишь паровой брашпиль, а также пожарную помпу обслуживающую водоотливную систему непроницаемых отделений судна, предложенную лейтенантом Макаровым С.О. (в систему входили магистральный трубопровод, проходящий над вторым дном и соединенный со всеми отделениями отдельными шлангами).Поповка во время постройки увеличилась в диаметре на 1500 мм. Это произошло в связи с вертикальной постановкой броневых плит, которые вызвали уширение корпуса при его последующей обшивке чаками, а потом и деревянной обшивкой. Сделать подобную обшивку, а затем покрыть подводную часть медными листами предложил вице-адмирал Аркас Н.А. Главный командир Черноморского флота и портов. Все это выполнили еще на стапеле. Чугунные винты заказанные Берду пришлось заменить бронзовыми. Для предохранения от повреждений плоского днища, при возможной посадке на мель, а также чтобы уменьшить размахи качки, поповка снабжалась продольными наружными килями. Согласно проекту их было семь, а при строительстве количество увеличилось до двенадцати. Высота 200 миллиметров. Водоизмещение в результате «улучшений» возросло на 400 тонн, а осадка на 300 мм.После спуска через три дня броненосец развел пары и пошел своим ходом. При неопытной машинной команде и половинных оборотах машин (вместо 100—120 об/мин 62) поповка развила скорость 6 узлов — «не хуже балтийских мониторов», докладывал в Петербург Попов А.А. На официальных испытаниях, которые были проведены в самом начале августа, при 104 оборотах в минуту корабль развил скорость в 7 узлов. При этом расход угля, в зависимости от его качества, достигал 1,6—2 тонн в час. Испытания в полном объеме так и не выполнили, торопясь подготовить к царскому смотру «Новгород»; не определили даже индикаторную силу машин, комиссия в спешке ее признала удовлетворительной.

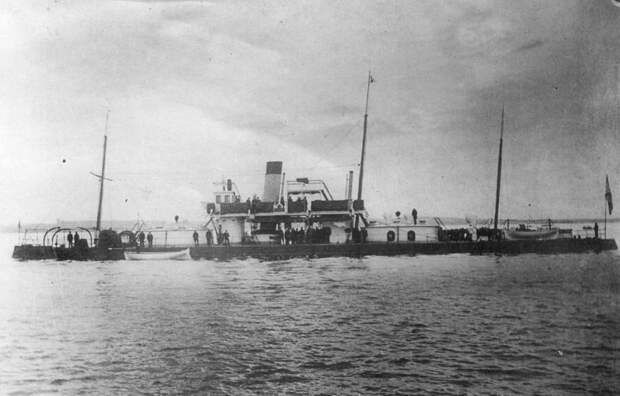

Поповка в начале сентября перешла в Севастополь, где 11 числа ее посетил Александр II и Милютин Д.А.

На создателей и экипаж удивительного судна посыпались награды, а военный министр в дневнике скептически записал: «Не верится, что данная круглая машина в действительности является морским судном». Видимо, не верил в это и Аркас Н.А., приставивший в первых плаваниях к «Новгороду» шхуну-конвоира, без которой поповка в море не выпускалась. После торжественных осмотров на судно наконец-то было погружено оба орудия. Артиллерийскую систему до конца месяца испытали и наладили. Во время пробных стрельб главное внимание уделяли станкам и платформам, разработанным генерал-майором Пестичем Ф.Б., впервые установленным в барбете. Испытания проходили под руководством самого конструктора. При первых пробах выяснилась слабость стопоров станков, что вызывало поворачивание при выстреле. Конструкция была немедленно усилена, однако легенда о кружении поповки во время стрельбы осталась... Перед русско-турецкой войной были установлены новые прицельные приспособления, а позднее и приборы управления стрельбой при волнении («проводники Давыдова»). Орудия «Новгорода», по данным артиллеристов, могли пробивать броню, которая равнялась их калибру, на дальности до 4 кабельтов, поэтому большинство стрельб осуществляли на малых дистанциях. Однако при угле возвышения ствола 14,5 градусов дальность полета снаряда составляла 23 кабельтовых. Скорострельность был крайне низкой: если на поворот на 180 градусов уходило всего 2—3 минуты, то для ручного заряжения требовалось минимум 10 минут. В октябре Попов А.А. начал экспериментировать с винтами, изменяя их шаг. При помощи понтонов собственного изобретения он мог приподнимать корму и переставлять лопасти. При этом выяснялось поведение судна на волнении. Один раз адмирал увлекся свежей погодой настолько, что чуть было не утопил собственное детище: вода, легко взбегавшая на палубу через парусину, которая заменяла верхний слой бронелистов и люк барбета потоками начала затапливать внутренние помещения судна. С трудом ушли в Севастополь. Всю зиму и часть весны 1874 года поповка провела в мастерских РОПиТ. Здесь она впервые была поднята на эллинг: лопасти винтов установили окончательно (их шаг, считая от ближних в диаметральной плоскости составил — 3,05, 3,35 и 3,66 метра). В носу, сквозь двойной борт была вмонтирована специальная «секретная» труба для выдвижения шеста с миной. Приспосабливая судно для морских переходов, были созданы надстройки на палубе: от кормы до барбета соорудили две каюты, а на крышах данных кают — мостик, куда перенесли компас и штурвал, защищенные легкой рубкой от непогоды. На новую палубу был выведен кап светового люка, а также были установлены шлюпбалки для рабочих шлюпок. Клюзы якорей были подняты на крышу носовой надстройки, крылья ходового мостика раскинулись по ее бортам. Ропитовцы через год передвинули данные крылья к дымовым трубам, соединив их с кормовым мостиком. На центральный люк барбета была установлена большая вентиляционная труба, а мачта-шест перенесена к передней стенке штурманской рубки. В тоже время, «за ненадобностью», были сняты вентиляционные машины.

Капитана первого ранга Вогака И.К., первого командира «Новгорода», в начале 1874 года перевели на «Петр Великий». Его место занял капитан-лейтенант Бистром К.Р., бывший старшим офицером на поповке. Летом 1874 года «Новгород» смог развить ход в 7,5 узлов. Позднее, из-за некачественной и несовершенной силовой установки, скорость судна была гораздо ниже, а через 2 года были введены ограничения на давление пара. В 1875 году начались длительные испытания судна в море, проводившиеся по специальной программе составленной Поповым А.А. «Новгород» подолгу находился в море, осваивая театр будущих военных действий: судно совершило рейс на Кавказское побережье, затем на Азовское море, дойдя до Таганрога. Корабль на ходу зарывался в волну, образуя большой бурун в носовой части и даже при сильном волнении имел плавную и равномерную качку с амплитудами до 7—10 градусов. В свежую погоду, при противном ветре, броненосец сильно терял в ходе, а по подстройке волны шли. Течением и ветром «Новгород» сносило с курса, приходилось управляться только машинами. Весной 1877 года, во время учений у Очакова, «Новгорода», снявшись с якоря, практически не двигался при встречном течении и 8-балльном ветре... Командир отряда судов докладывал «В таких условиях действовать придется на якоре».

Свежие комментарии