Финская война длилась всего 105 дней: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Поэтому ее еще называют «зимней войной». Форма одежды красноармейца при этом тогда была совсем «не по погоде» - знаменитая «буденовка» и шинель. Немногим отличалось и обмундирование летчиков и технического состава авиаполков.

О том, как выполняли свой воинский долг в суровых погодных условиях советские солдаты в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал военный историк Олег Киселев. «Ударившие в январе сильные морозы, доходившие до 45-ти градусов ниже ноля, серьезно осложнили эксплуатацию авиатехники, нередки были случаи, когда самолеты просто не удавалось поднять в воздух», - рассказывает военный историк.

Помимо чисто технических проблем, связанных с запуском двигателей, выяснилось, что при температуре ниже – 30-ти в кабине самолета у пилотов «запотевают очки», и летчикам приходилось летать без них. Никаких обогревателей или «печек» в те годы у наших истребителей и бомбардировщиков и в помине не было.

«16 января 1940 года из девятнадцати И-16 первой и второй авиаэскадрильи (далее АЭ) 68-ого истребительного авиационного полка (далее ИАП), вылетевших для штурмовки войск противника на северном берегу озера Суванто-Ярви, четырнадцать истребителей вернулись обратно по причине запотевания фонарей кабин и очков у пилотов», - говорит Киселев. Несмотря на все трудности, в ходе боевых действий в Финляндии советская авиация совершила 106087 боевых вылетов, в том числе 16633 - морская авиация. И в историю «зимней войны» вошло немало героических свершений наших летчиков.

Воздушный бой «Собачья свалка» над финским аэродромом

На войне, как и в жизни, часто бывает так, что нарушение дисциплины приводит к весьма неожиданным и печальным последствиям. В этой истории все началось как раз с грубого нарушения Боевого устава. 29 февраля 1940 года в 8:55 утра на разведку грунтовых дорог в районе станции Хейнийоки вылетели три И-16 третьей АЭ 68-ой ИАП под командованием лейтенанта Масича, ведомые - Блинихин и Кульман. Не долетев до места назначения, наши летчики заметили пару истребителей «Гладиатор» и, забыв о разведке, погнались за противником.

«На этот раз самовольство летчиков, бросивших выполнение задания ради случайно подвернувшихся воздушных целей, имело самые положительные последствия. Нагнав противника в районе Иматры, Масич сбил один из «Гладиаторов» и в это время заметил взлет с аэродрома у северного берега озера Иммалан-Ярви еще нескольких самолетов», – говорит историк. Масич повел своих подчиненных в атаку на взлетающие истребители противника.

«Звену «ишачков» невероятно повезло. Оно появилось над ледовым аэродромом Руоколахти именно тогда, когда большая группа Фоккеров и «Гладиаторов» возвращались из вылета. Пилоты последних, по всей видимости, просто «проспали» атаку звена Масича. «Гладиатор» № GL-269 на небольшой высоте расстрелял лейтенант Блинихин», - вспоминает подробности боя Олег Киселев. Финны успели только обстрелять самолет командира группы. Масича спасла живучесть «ишака». В его самолете насчитали 80 пробоин, три пули попали в бронеспинку, но не пробили её, одна пуля попала в сиденье и застряла в парашюте. Тем не менее, летчик смог дотянуть до своего аэродрома. После доклада разведчиков, командование 68-го истребительного авиаполка решило нанести удар по вновь обнаруженной базе финских истребителей.

Некоторое время ушло на согласование атаки со штабом ВВС 13 армии, и в 12.40 15 истребителей-бомбардировщиков полка начали взлет. «Бой приял характер «собачей свалки», истребители отчаянно маневрировали, стараясь выйти в хвост противнику или стряхнуть противника со своего хвоста. Однако удача вновь была на стороне советских летчиков», - говорит военный историк. По итогам боя 68 авиаполк претендовал на уничтожение в воздушных боях в течение дня над аэродромом Руоколахти 18 вражеских самолетов. Эта расправа над финским аэродромом и самолетами стала своеобразным ответом советских летчиков на трагические события, произошедшие месяцем ранее. Ночной налет финской авиации: «Три удара – 12 «дырок». Ровно 75 лет тому назад – 22 января 1940 года советская авиация получила суровый «урок» от финских летчиков.

Вывод из строя нашей техники и ранения, полученные при этом военнослужащими, привели в последствии к тому, что в личный состав всех без исключения авиаполков пересмотрел свое отношение к «светомаскировке» и другим требованиям военного времени. «В 21:55 над аэродромом 7-го истребительного полка «Рииксярви» послышался шум мотора, после чего в тридцати метрах от стоянки самолетов разорвались три бомбы. Спустя около двух часов, в 23.45 на аэродроме прогремели новые взрывы», - говорит Олег Киселев. Советские летчики предприняли две попытки отбить атаку, но обе неудачные. Выруливающий для взлета И-15бис был поврежден осколками, а сидевший в его кабине новый флаг-штурман 7-го истребительного полка майор Г.И. Заустинский получил ранение в ногу. На перехват подняли уже пару И-15бис, но один из их сразу после взлета из-за неисправности мотора пошел на аэродром, и при посадке летчик поставил самолет на нос.

«Ровно в полночь «Рииксярви» снова атаковал одиночный финский самолет, уложивший бомбы в районе стоянки самолетов. Принятые меры противодействия снова запоздали – сразу три И-15бис барражировали над аэродромом с 0.40 до 1.55, но противник больше не появлялся», - говорит военный историк. В общей сложности, по оценкам штаба полка, за ночь на аэродром упало двенадцать бомб калибром 8-12 килограммов. Повреждения получили 12 самолетов, кроме того, были ранены три человека: политрук Ксенофонтов, красноармейцы Молчанов и Петров.

Причины столь потрясающей эффективности налета финской авиации помогает понять отчет о состоявшейся 29-30 января инспекционной поездке военкома ВВС Северо-Западного фронта полкового комиссара Шиманова по аэродромам базирования 59-й авиабригады.

Русская «смекалка» и русское «авось»

Буквально в первый же день инспекционной поездки Шиманова открылись вопиющие факты нарушений элементарных мер безопасности. Водители разъезжали по территории военного аэродрома с зажженными фарами без какой-либо светомаскировки, освещая склады, штабы, аэродромные постройки и самолеты. «Этот факт был особенно возмутителен, учитывая, что глубоко в тылу, в Ленинграде, несоблюдение мер светомаскировки каралось самым строгим образом. Так газета «Ленинградская правда» от 8 февраля сообщала об осуждении на восемь лет лишения свободы шофера А.Семеняева за езду по городу с зажженными фарами», - рассказывает Киселев.

На аэродроме «Каннельярви» техники проявили русскую «смекалку». На ночь они стаскивали самолеты поближе друг к другу, чтобы удобнее было прогревать им двигатели. В результате расстояние между самолетами вместо положенных 40-50 м, было только 7-9 метров, что существенно увеличивало риск попадания в них финских снарядов и бомб. Но полковой комиссар Шиманов строго нарушителей не наказал. Он прекрасно понимал, что в условиях жутких морозов техники просто были вынуждены идти на крайние меры для того, чтобы поддерживать самолеты в боевой готовности.

Землянки-общежития, аэродромы на льду озер и печи Кузнецова

Оборудование ледового аэродрома было довольно простым. В имевшихся на берегу постройках организовывали склады технического имущества, в лесу рядом с постройками устраивали склад ГСМ. «Личный состав размещался в вырытых на берегу землянках. На эскадрилью, как правило, строили три землянки – для техсостава, для летного состава и командного пункта (КП) эскадрильи», - рассказывает историк. Базирование на льду озер наряду со вполне понятными выгодами имело и ряд недостатков. Лед периодически заливало водой, особенно возле берега, причиной чему были многочисленные незамерзающие ключи. На взлете в воздух поднималось много воды, которая, попав на рулевые поверхности самолетов, тут же замерзала. Нередки были случаи и примерзания лыж истребителей и бомбардировщиков ко льду.

«О таких «мелочах», как например помещение для сушки одежды, никто не подумал. Вынужденные работать на льду и в снегу технические специалисты не успевали просушивать одежду и обувь, а запасных комплектов просто не было. Кроме того, влезть внутрь самолета в стандартном зимнем обмундировании оказалось невозможным, и техникам приходилось раздеваться до гимнастерки, чтобы работать внутри самолета. Все это приводило к частым простудным заболеваниям», - говорит Киселев.

Главный инженер ВВС 7-й армии Кобликов оценивал обмундирование техсостава как «явно неудовлетворительное». Ситуацию усугубляла хроническая нехватка печей для прогрева двигателей. Во всей 59 авиабригаде на 1 декабря 1939 года было только пятьдесят не очень удачных по конструкции печей Кузнецова ПБМП-2. «В условиях безветренной погоды двигатель И-16 во избежание замерзания масла приходилось прогревать через каждые четыре-шесть часов при температуре воздуха до минус 20-ти градусов, два-три часа при температуре минус 20-30-ть градусов и полтора-два часа, в том случае если столбик термометра опускался ниже 30-ти градусов», - рассказывает военный историк.

Борьба со всеми этими трудностями в условиях сильных морозов и заставляла техников собирать на ночь самолеты «в кучу». Самоотверженный труд технического состава истребительных полков не остался незамеченным командованием. Только в 7 ИАП (Истребительный авиационный полк) 15-ого января четыре технических специалиста были награждены орденами «Красного Знамени», а еще девятнадцать человек техсостава – медалями «За боевые заслуги». Техникам, конечно же, не хотелось отличаться от своих боевых товарищей – летчиков, которые на Финской войне творили настоящие чудеса.

«На честном слове и на одном крыле»

Огромное количество больших и малых озер на территории Финляндии, давало одним летчикам, чьи самолеты были сбиты в бою, шанс совершить аварийную посадку за считанные секунды, а другим – прийти им на выручку. Во время боевого вылета бомбардировщик старшего лейтенанта Мазаева получил прямое попадание и загорелся. Летчику пришлось сесть на озере Куолмаярви между советскими и финскими позициями.

«По самолету с финского берега немедленно был открыт огонь из винтовок и пулеметов. А вскоре по месту посадки начала бить артиллерия противника. Однако, несмотря на все это, помощник командира эскадрильи капитан Трусов совершил посадку рядом с самолетом Мазаева, забрал экипаж и благополучно взлетел», - рассказывает историк Киселев.

17 февраля 1940 года восьмерка истребителей 68-ого авиаполка заметила горящий бомбардировщик СБ, совершивший посадку на озеро, неподалеку от финских позиций. Это была машина лейтенанта Стольникова. Для спасения экипажа бомбардировщика были срочно высланы три самолета. Два из них, взяв по одному летчику, взлетели, а вот Р-5 взлететь не смог, так как у него примерзли ко льду лыжи. Эту операцию «прикрывали» шесть истребителей И-16. Командир одного из них решил помочь товарищам, и приземлился на озере.

«Капитан Петров вместе со штурманом Р-5 старшим лейтенантом Косичкиным раскачал самолет, и Р-5 немедленно взлетел, оставив Косичкина и Петрова на льду. Посадить Косичкина в громоздком зимнем комбинезоне в кабину И-16 было невозможно, и тогда Петров предложил ему лететь сидя на лыже шасси. Косичкину не оставалось ничего другого, как сесть на означенную лыжу и крепко ухватиться за стойку шасси. Удивительно, но в таком виде Петров не только благополучно взлетел, но и успешно приземлился. Косичкин хотя и замерз, но не пострадал», - говорит Олег Киселев.

Экипаж сбитого бомбардировщика, которым командовал Стольников, в полном составе 7 апреля 1940 года был удостоен звания Герой Советского Союза, равно как и капитан Петров.

Всего за время Финской войны имело место, по крайней мере, 22 подобных случая.

Бесстрашие советских летчиков и красноармейцев побудило финнов начать информационную войну против СССР. Главным ее орудием стали листовки, которые сбрасывались с самолетов над нашими боевыми позициями.

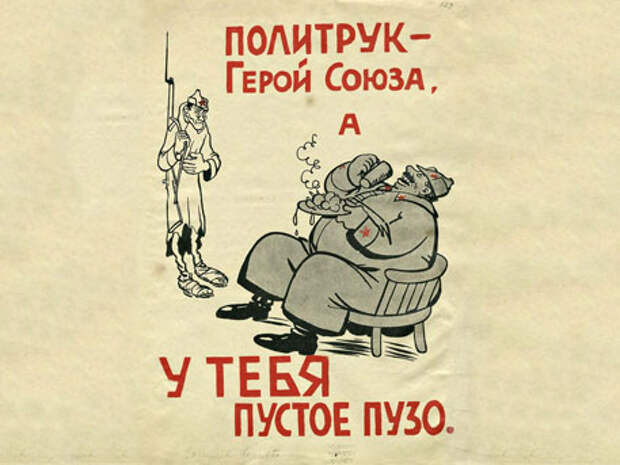

«Политрук – герой Союза, а у тебя – пустое пузо»

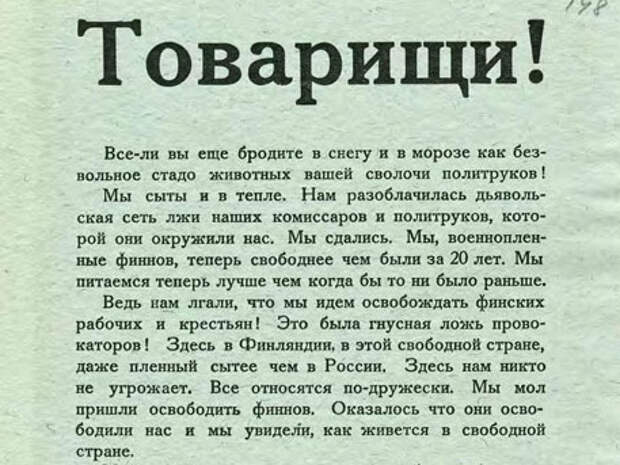

Главной темой финской пропаганды была идея дезертирства. Красноармейцам предлагалось сделать выбор – или смерть или сытая жизнь предателя родины.

«На фотографиях листовок - сигары, Маша, водка – ерунда всякая. Никто сигарами никого не угощал – грубый пропагандистский ход. Красноармейцы над такими листовками только сеялись, больше ничего», - говорит Олег Киселев.

Перебежчикам гарантировалось, по крайней мере, теплые казармы и медицинская помощь. «Конечно, наши бойцы страдали от холода, но командование уже в ходе финской войны приступило к изменению зимней формы одежды», - рассуждает историк.

Особое внимание финские политтехнологи уделяли верующим солдатам. «Ставка на верующих, ставка на антисемитизм финны были уверены, что все это сработает. После войны они признавались, что все это оказалось не эффективным. Они были немало удивлены тем, что к ним никто не бежал сломя голову», - рассказывает Киселев.

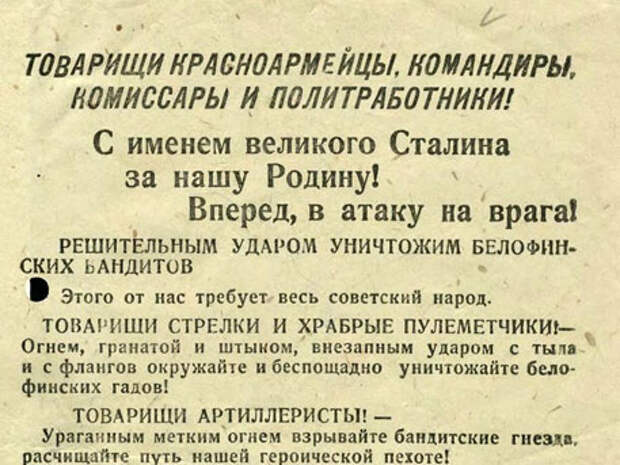

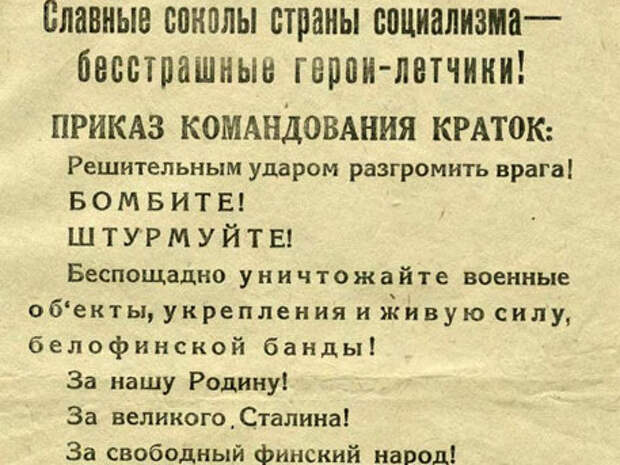

Советское командование тоже активно участвовало в информационной войне. Только над финскими позициями наши летчики ничего кроме бомб не сбрасывали. Отечественные листовки распространялись среди красноармейцев. «У нас страдало качество полиграфии, не было фотографий, не было так много картинок, но это никак не влияло на результат. В плену у финнов оказалось всего около 500 человек», - утверждает историк.

Наверное, самая иллюстрированная финская листовка имело своим адресатом советского летчика. Он обвинялся в убийстве мирных жителей и страхе перед командным составом. Вот цитата: «Он послушался и полетел… И нашел свою смерть там, где он ее сам сеял»»

«Истории не известен ни один случай перехода-перелета на сторону финнов советских летчиков. Если в пехоте моральный дух зависел от боевых потерь, то в авиации – нет, однозначно. Мне к этому нечего добавить», - рассуждает военный историк.

Впрочем, информационная война, как и настоящая, финнами была проиграна. Но она многому научила советскую армию. И этот опыт стал бесценным перед началом Великой отечественной войны. Многие ошибки были исправлены, и больше никогда не повторялись на фронтах в период с 1941 по 1945 гг.

Автор: Олег Горюнов

Свежие комментарии