Замысел очередного цикла статей родился, как попытка оценить перспективы энергетики Донбасса после окончания войны. Однако при обдумывании стало ясным, что так просто его напишешь. Многие участники обсуждения подчас толком не понимают, о чем идет речь, когда возникают вопросы возможности работы тех или иных электростанций на определенных видах топлива в различных режимах.

Поэтому настоящий цикл будет носить скорее популярный характер, и специалистам едва ли интересен, хотя мы и планируем осветить в нем некоторые спорные моменты.

В первой статье мы поговорим об определениях. Это важно по той причине, что даже в серьезной аналитике, пишущейся авторами из энергетической сферы (например, специалистами по топливу), но не непосредственно из электроэнергетики, встречаются ошибки на уровне ликбеза. Многих из этих ошибок можно было бы избежать, если бы авторы имели, хотя бы небольшое представление о том, как работает отрасль, так что имеет смысл оказать им справочную помощь. И вначале поговорим о проблеме режимов работы тепловых электростанций различных типов.

Прежде, чем перейти к изложению материала, еще раз повторим основу всего: любая энергосистема всегда должна обеспечивать в любой момент времени равенство выработки и потребления электроэнергии в ней. Это требование связано с тем, что в руках человечества нет средств, позволяющих осуществить сколь-либо заметное накопление электричества, как в виде собственно электричества, так и в промежуточном состоянии. Говоря о режимах работы электростанций, этот тезис необходимо постоянно держать в голове. Поэтому для начала мы кратко расскажем о проблеме поддержания требуемого графика диспетчерских нагрузок.

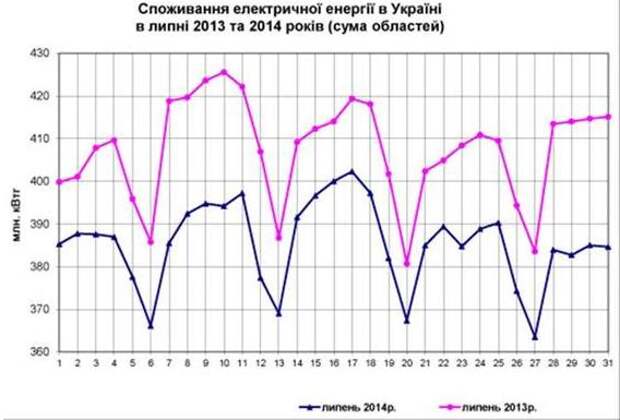

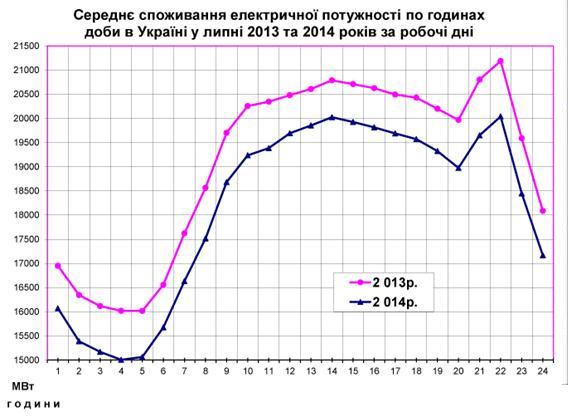

Вкратце, суть сводится к следующему. Потребление электроэнергии в энергосистеме является неравномерным, как по часам внутри суток, так и по дням внутри недели. Качественно это может быть проиллюстрировано следующими рисунками, любезно предоставленными Укрэнерго. Первый из них характеризует потребление электроэнергии в ОЭС Украины в июле 2014 и 2013 годов по суткам (по оси ординат отложена потребленная за сутки энергия, кВтч), а второй – то же самое, но усредненное по часам рабочих дней (по оси ординат отложена максимальная потребляемая мощность, МВт).

Из обоих рисунков несложно понять, о каких именно неравномерностях идет речь. В течение недели наибольшее потребление происходит в четверг-пятницу, а в выходные дни, особенно в воскресение, потребление резко уменьшается. В течение же суток, наибольшее количество электроэнергии потребляется вечером, когда люди возвращаются домой (на самом деле, есть еще и утренний (дневной) максимум потребления, который летом в относительно теплой Украине не так очевиден), а ночью наоборот потребление резко снижается. Из этого, кстати, можно сделать абсолютно верный вывод, что неравномерность потребления связана с неорганизованной деятельностью населения и мелкой сферы предпринимательства: правильно организованный производственный процесс продолжается круглосуточно без изменения режима его работы. Степень этой суточной неравномерности, представленной на втором графике крайне значительна: потребление ночью и вечером различается на тридцать процентов.

На первый взгляд может показаться, что проблема относительно несерьезна, что проще: уменьшай нагрузку генерации до потребного значения, либо увеличивай. На самом же деле вопросы маневренности энергосистем крайне сложны. Это связано с тем, что практически все объекты генерации имеют технологический минимум, ниже которого они разгружены быть не могут, и при необходимости дальнейшей разгрузки их придется отключать. И этот минимум не так мал, как может показаться со стороны: для пылеугольных блоков и блоков АЭС с реакторами ВВЭР, являющихся становым хребтом ОЭС Украины, он составляет где-то 50-70 %% в лучшем случае. При этом дальнейший пуск в работу таких единиц генерации – дело крайне сложное и затратное. В предыдущем цикле статей, обсуждая пути атаки против ОЭС Украины, мы уже приводили примеры нормативов пуска мощных пылеугольных энергоблоков: так блок 300 МВт при определенных условиях из холодного состояния можно пускать сутки, и это еще не предел. Кроме того, при разгружении оборудования резко снижается экономичность его работы, что также в масштабах Украины имеет крайне негативную роль.

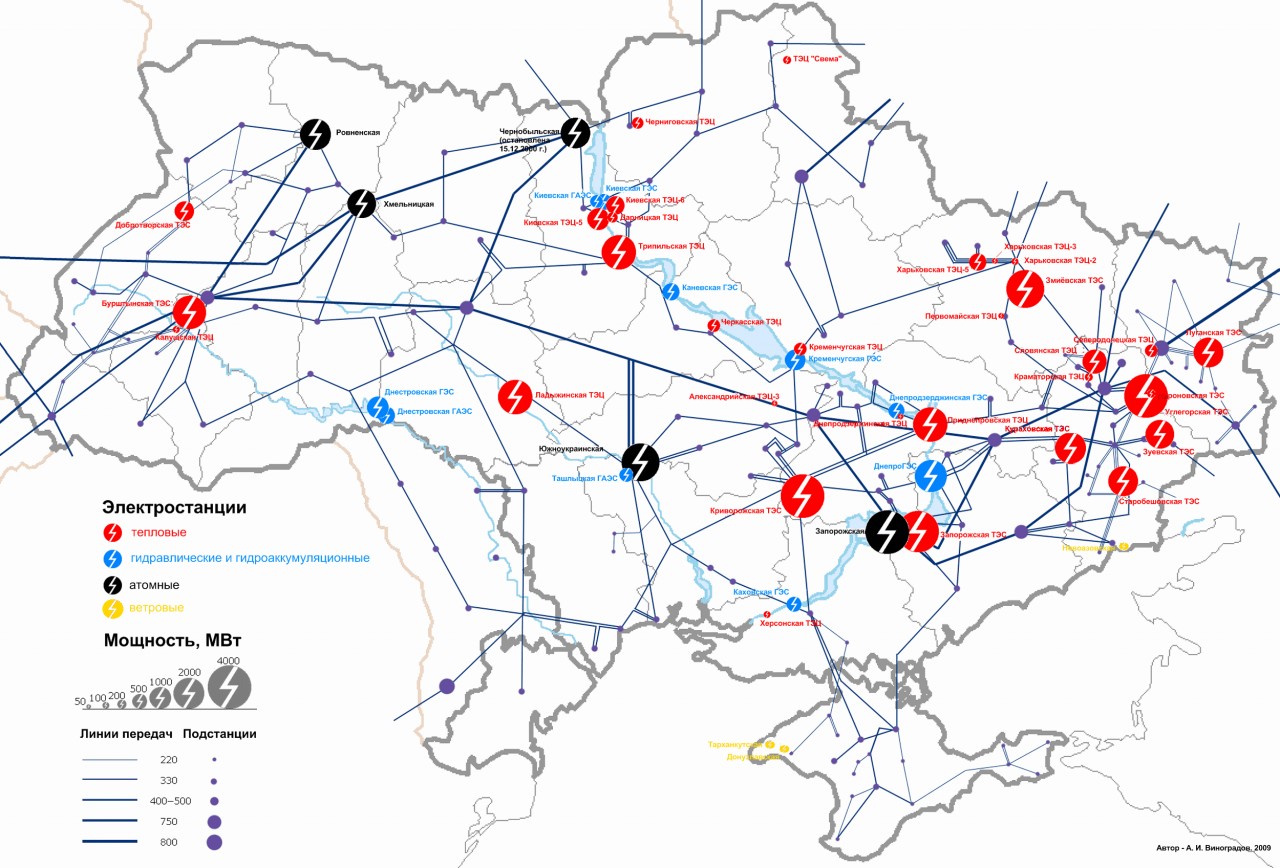

Как уже говорилось ранее, энергосистема представляет собой совокупность трех составляющих – производителей электрической энергии, ее потребителей и линий связи распределения между производителями и потребителями. В зависимости от особенностей энергосистема может либо иметь связи с другими энергосистемами, либо не иметь их, в таком случае такая энергосистема называется изолированной. Каждая из составляющих энергосистемы может быть однозначно охарактеризована некоторыми параметрами.

Для производителей (ранее мы их называли «объекты генерации») таковыми являются: мощность генерации (причем различают различные мощности: установленная – максимальная мощность при некоторых стандартных условиях, располагаемая – мощность, которая реально может быть выдана в систему распределения при фактических условиях, экономическая – мощность, при работе на которой объект генерации имеет наивысшую экономическую эффективность и т.д.) и маневренность (характеризуется двумя основными параметрами: скоростью изменения нагрузки при нагружении и разгружении объекта, измеряется в МВт/мин, и нижним пределом регулировочного диапазона, измеряется, как правило, в процентах от располагаемой мощности).

На практике процессы выработки и потребления электроэнергии синхронизируются через регулирование промежуточного параметра: частоты электрического тока в энергосистеме, которая для Украины должна быть равна 50 Гц. Если в энергосистеме имеется нехватка мощности (когда потребление оказывается выше генерации), то наблюдается понижение частоты, в обратном случае – частота начинает расти. Таким образом, сильно упрощая, можно сказать, что организация работы энергосистемы – это непрерывный процесс поддержания заданного значения частоты сети, путем уменьшения или увеличения генерации в зависимости от текущего значения потребления электрической мощности.

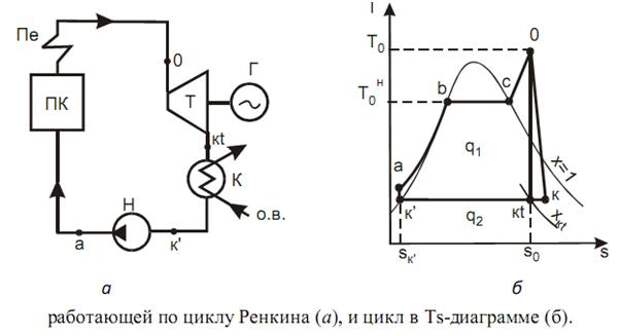

Далее рассмотрим теоретические основы работы тепловых и атомных электростанций. В основе работы всех этих объектов генерации лежит цикл Ренкина, являющийся, как и любой иной цикл теплотехнического оборудования, разновидностью классического цикла Карно. Принципом действия цикла Карно является получение работы за счет передачи теплоты от горячего источника к холодному.

На ТЭС упрощенном виде этот цикл выглядит следующим образом. Насосом вода подается в котел (горячий источник), в котором она нагревается, получая тепло от продуктов горения, превращаясь в пар (в идеальном цикле это происходит при постоянном давлении). Далее этот пар поступает в паровую турбину. Расширяясь в ней, пар приводит во вращение ее ротор. На выхлопе паровой турбины поддерживается давление ниже, чем за котлом (кроме очень небольшого числа турбин с противодавленим, относительно популярных в СССР, но ныне отживающих свое, это давление меньше атмосферного, то есть на выхлопе паровой турбины создается вакуум), что и является причиной движения потока пара через нее. Отработавший в паровой турбине пар, расширившийся и охладившийся до состояния пароводяной смеси, поступает в конденсатор (холодный источник). В конденсаторе эта пароводяная смесь на поверхности трубок отдает тепло протекающему внутри этих трубок потоку охлаждающей воды, за счет чего конденсируется до состояния жидкости. Этот процесс происходит при постоянном давлении. Далее получившаяся вода насосом гонится в котел, и вновь нагревается до состояния пара, пригодного к подаче в турбину. Разумеется, реальный процесс на ТЭС гораздо сложнее, чем описанный. В частности, не весь поток тепла поступает в конденсатор, а лишь его часть, остальная теплота возвращается в цикл через систему регенеративного подогрева. Для этого часть пара отбирается из промежуточных ступеней турбины и через подогреватели передает теплоту воде, поступающей в котел. Есть и иные особенности. По этому же циклу работают и АЭС, только вместо котлов для подогрева воды и получения пара используются ядерные реакторы, в которых источником тепла является не горение органического топлива, как на ТЭС, а ядерный распад. Отличие только в том, что если на ТЭС применяется значительный перегрев пара (как правило до 520-570 оС при давлении 140-300 атм), то для АЭС температура пара и его давление существенно ниже, применяемые в Украине реакторы ВВЭР работают на слабоперегретом паре. Это связано с тем, что дооснащение реакторов пароперегревателем является крайне затратным мероприятием, не окупающим вложенных средств из-за существенного усложнения конструкции. И еще одним дополнением нужно сказать, что на электростанциях применяется еще и цикл Брайтона (а также комбинированный цикл Брайтона-Ренкина), являющийся разновидностью цикла Ренкина для воздушного теплоносителя, в то время, как цикл Ренкина относится к работе на водяном. Однако по циклам Брайтона и Брайтона-Ренкина работают газотурбинные и парогазовые станции, которые в энергетике Украины являются скорее экзотикой, чем чем-то существенным.

Таким образом, украинская электроэнергетика это, прежде всего, тепловая энергетика, основанная на цикле Ренкина, на генерации пара для привода паровых турбин. Доля нетепловой же составляющей мощности (ГЭС и маломощных «зеленых» электростанций) в общем энергобалансе составляет не более 10 %. В том случае, если для получения пара используется сжигание природного топлива, станция называется тепловой (ТЭС), если ядерная реакция, то атомной (АЭС).

Если с АЭС все понятно: принцип работы всех украинских станций один и то же, то с ТЭС имеется разнообразие. Связано это со следующим. Из описания цикла Ренкина ясно, что экономичность его работы определяется количеством теплоты отданной в окружающую среду. Очевидно, что чем большее ее теряется в конденсаторе, тем менее экономично работает цикл. Собственно, упомянутая выше регенерация тепла основана именно на этом: вместо того, чтобы терять его в конденсаторе, тепло возвращается в цикл. Однако холодный источник в любом случае необходим, и огромное количество низкопотенциального тепла в цикл не вернешь (напомним, что в соответствии со вторым законом термодинамики тепло самопроизвольно от более горячего тела к менее не передается). В связи с этим еще в 1924 году в Советском Союзе возникла идея использовать это низкопотенциальное (для цикла ТЭС) тепло в системах теплоснабжения (где уровень температур в пределах 50-200 оС вполне актуален). Идея во многом спорная, но в СССР нашла свое место, и теплотрассы от ТЭС стали неотъемлемой частью советских мегаполисов. Реализация ее выглядит следующим образом: как и в описанном примере, пар поступает в голову турбины, однако в промежуточной ступени происходит отбор большей его части (а то и всей, как в турбинах с противодавлением и теплофикационных турбинах, способных работать в безрасходных режимах последних ступеней), которой подогревается сетевая вода, идущая к потребителю тепла.

В некоторых, даже вполне серьезных книгах, можно встретить определение, что работающие таким образом ТЭС называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). На самом деле это в корне неверно. И вот почему. Увлечение советскими энергетиками теплофикацией привело к тому, что разного рода подогреватели и бойлера начали устанавливать везде, где только это можно, в том числе в тепловых схемах мощных турбин, доля отпуска тепла от которых мизерна в сравнении с выработкой ими электроэнергии. Такие турбины, называемые конденсационными, работают по графику регулирования в энергосистеме электрической нагрузки. То есть, при изменении частоты в сети соответствующим образом меняется подача пара в голову такой турбины, что приводит к изменению ее нагрузки. Иной тип турбин – это теплофикационные турбины. Отличительной их чертой является то, что они могут работать как по графику регулирования электрической нагрузки, подобно конденсационным машинам, так и по тепловому графику. В последнем случае осуществляется регулирование температуры воды в уходящей от электростанции теплосети. Работа турбины выглядит следующим образом: пар поступает ей в голову, а с помощью специальной поворотной диафрагмы осуществляется изменение расхода пара в теплофикационный отбор. Нужно нагреть сетевую воду сильнее: расход пара увеличивается, нужно нагреть меньше – отбор пара уменьшается. Выдаваемая же турбиной электрическая нагрузка получается нерегулируемой: она определяется долей расхода пара не поступившей в отбор. Так вот, ТЭЦ это такая ТЭС, в установленной мощности которой заметную долю играют мощности, способные нести нагрузку по тепловому графику. Те же ТЭС, которые в основном работают по электрическому графику, называются КЭС (конденсационная электростанция). В СССР они также назывались ГРЭС (государственная районная электростанция), либо реже ГЭС (государственная электростанция, например, ГЭС-1 в Москве напротив Кремля), не путать с ГЭС (гидроэлектростанция). В постсоветсткое же время в ряде стран (например, Украина и Узбекистан) от наименования ГРЭС отказались, называя такие крупные станции ТЭС.

Свежие комментарии